京焼・清水焼とは

京焼・清水焼とは

かつては、清水寺界隈で作られるやきものを「清水焼」、仁清の窯は御室にあったので「御室焼」、三条粟田口界隈のものは「粟田口焼」というように地名で呼ばれていました。

これらは全て京焼なのですが、参詣者の絶えない清水寺を想起させる「清水焼」のブランド力に負うところが大きく、現在は五条・今熊野・山科・泉涌寺・炭山の主な生産地をはじめ京都府下で作られる全てを「京焼・清水焼」と呼んでいます(通産省【現:経済産業省】で決められた名称)。詳細をお知りになりたい場合は「京焼 伝統と革新」(中ノ堂一信著)が京焼・清水焼の理解にお薦めです。

業界主催の京焼・清水焼の展覧会に行きますと、やきものの博覧会の様相を呈しているくらい、多種多様なやきものが展示してあります。全国各地のやきものの産地にはそれぞれ特徴がありますが、京焼・清水焼は特徴がないのが特徴といえるかもしれません。それに、本来はやきものに適した土の産出がある所が産地となっていますが、その意味でも京都は恵まれていません。

歴史的にみると、京都の窯業が国内で一流の焼き物の地位を獲得するのは、平安京の緑釉瓦が最初です。

その後の京都のやきものの展開はぷっつり途絶える訳ですが、再び京の都に窯の煙があがるのは、室町時代の末期から安土桃山時代にかけてです。その最初の地は、東山の麓、清水・音羽のあたりだったそうです。この時の再度の勃興は、中世末期から始まる茶の湯の流行を背景とし、寺社仏閣や貴族・都の富裕な町衆たちの要請に応える中で多彩さを見せ始めていきました。

また、京都には染織産業をはじめ、扇・仏具・表具・漆器等々の伝統産業に加えて京料理・和菓子・華道・香道など都で育まれた様々な文化があります。それらと互いにリンクしながら完成されていきます。

京焼・清水焼の歴史

京焼・清水焼の歴史

京焼・清水焼の起源

京都におけるやきものの起源は定かではありません。

旧史によれば、5世紀前半の雄略天皇の頃、現在の宇治市及び伏見区の陶工に御器を作らせたことがあったようです。その後、僧行基(ぎょうき)が詔により窯を築き、それがあったのが現在の五条坂(茶碗坂)附近とも言われています。

それから時代は移り、江戸時代のはじめ頃から、茶の湯の普及を背景に東山地域を中心に焼かれた物を広く京焼と呼ぶようになりました。

仁清写し波絵

京焼・清水焼の名工出現

京焼の歴史初期に特筆される名工は、野々村仁清(ののむらにんせい)です。

それまでの「写しもの」と呼ばれる茶器製造から、多彩なデザインの「色絵もの」に京焼全体全体の作風を変える程のインパクトでした。特にその影響を強く受けて江戸初期から中期にかけて、東山山麓の各窯で「古清水」と呼ばれる色絵陶器が制作されることになります。

やや遅れて登場したのが、尾形乾山(おがたけんざん)です。乾山は画家尾形光琳の弟で、光琳の絵付けしたものに乾山が書を寄せるという共同作業で数々の名作を残しました。

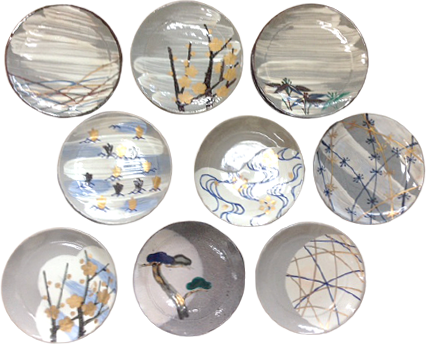

乾山写し絵替6寸皿

磁器の流行

江戸時代も中頃になると新しい京焼のムーブメントが起こります。本格的な磁器の焼成です。

西の伊万里磁器の隆盛と京都の名工・奥田頴川(おくだえいせん)の出現です。頴川は京焼の世界に磁器という新しい波を持ち込んだだけでなく、多くの優れた弟子を育てました。

青木木米(あおきもくべい)は仁清や乾山と並び、「京焼三名工」と讃えられます。頴川の磁器製法を学び、芸術性の高い作品を多く制作しました。

明治以降の京焼清水焼

明治以降は近代的生産手法の導入とともに生産量も増大し、日本の重要な輸出品となっていきます。また、伝統に甘んじることなく積極的に海外からの技術も導入し、新しい京焼の魅力が生まれ始めます。

戦後は、近代的な経営手法による効率化や環境にやさしい製造設備への転換などを進めてきました。

しかし、京都は決してそのクオリティや芸術性を失わず、多品種・少量生産を特色とする高品質の陶磁器をしての伝統も守り続けています。

※ 京都陶磁器協同組合連合会「京焼・清水焼通信」より抜粋

京焼・清水焼の偉人達たち

京焼・清水焼の偉人達たち

京焼は、土にこだわらず土地に拘束されない不思議な陶磁世界です。

市街地からは窯の煙が全く途絶え、仁清や乾山の窯跡からの発掘陶片などもごくわずか、東山一帯の古窯も確認できたものは少ないし、何だか夢のようでもあります。そこが京焼の京焼たる所以なのかもしれません。

ここでは、現在の京焼職人が今でも尊敬と憧れを抱く4人の「京焼のスーパースター」をご紹介します。

野々村 仁清(ののむら にんせい)

京焼色絵陶器の完成者。文献では、1648年に御室焼(仁清焼)として初めて登場する。

丹波国桑田郡野々村(京都府美山町)の出身で、元は丹波焼の陶工であった。粟田口を中心とする京焼がようやく盛んになり始めた頃、御室仁和寺前に窯を開いた。

仁清は、ろくろの名手として知られているが、京焼のスーパースターらしく釉法も多彩で、色絵の他、黄瀬戸・織部・唐津・信楽などの国内のやきものの手法をマスターし、天目・呉須・伊羅保・刷毛目などの中国陶磁、朝鮮陶磁の釉法にも精通していた。

その華麗で雅かな仁清の色絵陶器登場後、京焼の作風が大きく変化していった。特にその影響を強く受けて江戸初期から中期にかけて、東山山麓の各窯で「古清水」と呼ばれる色絵陶器が制作されることになる。

金彩おしどり

野々村仁清作「色絵鴛鴦(おしどり)香合」はあまりにも有名です。本物は「大和文華館」に収蔵されています。限りなく近づきたい、仁清に敬意と憧れを抱きつつ作陶しました。

尾形 乾山(おがた けんざん)

京都の呉服商雁金屋の三男、兄は有名な尾形光琳、曾祖母は数寄者本阿弥光悦の姉にあたる。光悦の孫にあたる空中斎光甫や楽一入に作陶の手ほどきを得たこともあり、1699年、仁清より陶法の伝授を受け、右京区鳴滝泉谷に開窯した。この窯場は市中の乾(西北)に位置することより乾山焼と名付けた。

乾山は、仁清の陶法を総合的に継承するとともに、王朝古典・漢画的主題を陶画に表現し、また琳派風のデザイン感覚に秀でたやきものを制作。生き生きとした筆使いや構図の巧みさ、色彩感覚の絶妙さに乾山の作品の特徴があり、意匠化された梅や菊など独自の文様が多くみられる。

そして、兄尾形光琳絵付のやきもの、乾山自筆詩歌のやきもの、欧風のやきものなど、独創的な作陶世界を京焼に展開した

乾山大皿/乾山写し

同じ草花意匠でも、鍋島焼の完璧な様式美に比べ、乾山は屈託のない筆さばきが伝わってくるようで、ぬくもりを感じさせます。また、琳派芸術の中でも草花意匠は主要な部分をしめています。琳派風、乾山写しは現代の京焼に数多く見られます。

奥田 穎川(おくだ えいせん)

本名を頴川庸徳(1753-1811)といい、祖先は頴川郡(現中華人民共和国河南省)の出身。京都で代々質屋を営んだ。頴川も三十代まで家業を営むが作陶を志し,建仁寺内に開窯。

頴川といえば、京焼最初の磁器焼成大成者であり、京焼中興の祖。また、彼の門下から青木木米を初めとして、数々の名工を輩出し伝統的な京焼の全盛がもたらされたことは彼の大きな功績である。

作風は、呉須赤絵の模様を得意とし、古染付や交趾焼を真似て巧妙で雅かな磁器を制作した。

呉須赤絵蓋物

頴川といえば「呉須赤絵」が有名です。その凛として完成された作品に松斎窯の職人が挑戦しました。熟練の手描きの技が冴える逸品に仕上がっています(左画像「呉須赤絵蓋物」)。

青木 木米(あおき もくべい)

祇園新地縄手白川橋畔のお茶屋「木屋」の長男として生まれる(1767-1833)。

中国の陶技書「陶説」を読んで作陶に進み、奥田頴川に入門した。文人陶工と称され、煎茶器を主体に作陶をおこない磁器製法の芸術性をさらに深めた。

青磁・白磁・金襴手・交趾・色絵・南蛮写しなどのやきものを制作している。なかでも急須はその冴えた作風で評価を得た。